Когда история сотрясается на изломе времени, будущее не всегда заявляет о себе фанфарами. Иногда оно приходит в тишине гор, где на съезде в тени автоматов вдруг начинают говорить о мире. Именно так Турция сегодня смотрит на съезд РКК — как на редкий миг, когда история делает вдох, прежде чем вновь рвануть вперёд. Но за этой тишиной — рокот тревоги. За словами о самороспуске — сложнейшее уравнение, где переменные называются не только национальной безопасностью, но и исторической ответственностью, институтами власти, символами и судьбами.

Национальная безопасность: преддверие или иллюзия разоружения?

Для Анкары съезд РКК — это не просто поворотный момент. Это минное поле, через которое Турция идёт с компасом сдержанности. Говорить о самороспуске организации, четырёх десятилетий питавшей терроризмом подпочву Анатолии, — это как обсуждать возможность обезвредить змею, не будучи уверенным, ядовита ли она ещё.

На языке разведки и силовых ведомств каждое слово съезда звучит как вызов: будет ли передача оружия полной? куда уйдут командиры, чьи руки запятнаны кровью? действительно ли бойцы исчезнут, или лишь сменят формы?

Поэтому Турция — и в лице президента Эрдогана, и в риторике силовиков — подчёркивает: ни один шаг не будет предпринят без гарантированной, проверяемой, международно зафиксированной деэскалации. Самороспуск на бумаге — ещё не роспуск в реальности. Речь идёт о ликвидации всей архитектуры терроризма — финансирования, логистики, пропаганды, вербовки.

На этом фоне Национальная разведывательная организация (MİT), под прямым кураторством Ибрагима Калына, — не просто наблюдатель, а инженер нового возможного порядка. Но пока эта инженерия строится, турецкое государство оставляет включёнными все лампочки на панели тревоги.

Оджалан: возвращение голоса из тюрьмы, как зеркало эпохи

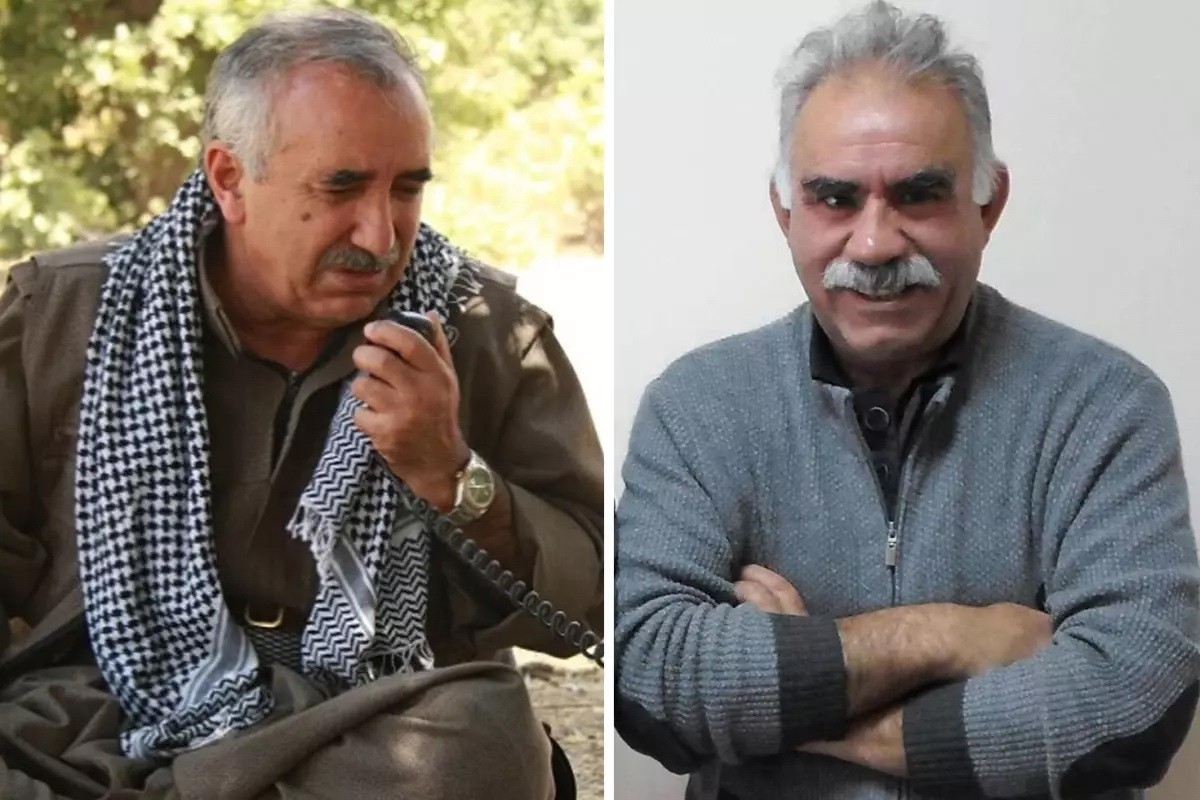

История любит парадоксы. Символ террора теперь становится — пусть и косвенно — символом возможного мира. Абдулла Оджалан, чьё лицо десятилетиями было карикатурой на мир, вдруг становится проекцией диалога. Его виртуальное участие в съезде — будь то видеосвязь или заранее записанное обращение — превращает тюремный остров Имралы в новый политический эпицентр.

Для партии DEM это участие — легитимация процесса. Для властей — вызов. Потому что каждый жест в сторону Оджалана — это шаг на бритву общественного мнения. Ибо в сознании турецкого большинства он — не заключённый, а предатель, преступник, расколовший страну.

Однако нельзя игнорировать и политико-психологический символизм момента: если символ войны говорит о мире — имеет ли он право быть услышанным? В этом вопросе Турция балансирует между правосудием и политической необходимостью. Ведь ни один общественный договор не строится на амнезии. Но и ни один путь к примирению не может игнорировать фигуру, пусть и изолированную, но ключевую.

Партия DEM: голос курдского электората или посредник между прошлым и будущим?

Сегодня партия DEM, пытаясь позиционировать себя как парламентский агент мира, одновременно говорит «да» роспуску РКК и «да» расширению прав заключённых, включая Оджалана. Это двойное «да» воспринимается в Анкаре с подозрением: слишком много совпадений, слишком много «непрямых условий», слишком мало отстранённости от террористического наследия.

Однако внутри партии чувствуется понимание историчности момента. DEM не хочет быть партией траура по РКК — она хочет стать партией трансформации. Поэтому она избегает резких слов, подбирает юридические термины, настаивает на правах заключённых, исполняемых решений ЕСПЧ и Конституционного суда.

Но и здесь есть опасный водораздел. Если требования касаются правовых реформ, которые одинаково применимы ко всем гражданам — это демократия. Если они направлены на реабилитацию лиц, связанных с террором, — это уже не закон, а ревизия памяти.

Анкара, таким образом, держит дистанцию. Демократизация — да. Политическая амнезия — нет.

Институциональные и законодательные перспективы: дверь в реформы или троянский конь?

После съезда РКК партия DEM представила пакет предложений, формально направленных на демократизацию, но де-факто несущих глубоко политизированные смыслы. Вопрос стоит остро: где проходит граница между реформой и уступкой?

Среди предложений — отмена статьи о преступлениях от имени террористической организации без членства, прекращение практики kayyum (внешнего управления) в муниципалитетах, смягчение условий исполнения наказаний, включая возможность досрочного освобождения для тяжело больных и пожизненно заключённых. В центре — фигура Оджалана, вокруг которого вновь плетётся политико-юридический венец: право на прогулки, звонки, визиты, — вплоть до намёков на «право на надежду».

В турецком политическом истеблишменте эти инициативы воспринимаются с осторожным скепсисом. Внутри коалиции АКР и ПНД преобладает мнение: реформы не должны стать платой за роспуск, они должны быть частью общего пути, где государство диктует условия, а не следует за повесткой, продиктованной вчерашними врагами.

Аргументы «за» реформы звучат со стороны либеральных и левоцентристских кругов: защита прав, возвращение к нормам ЕСПЧ, устранение двойных стандартов. Аргументы «против» — из лагеря национальной безопасности: попытка РКК переписать себя как политический субъект, вычеркнув десятилетия террора. Как сказал один из депутатов MHP: «Мы не позволим, чтобы убийца стал героем, лишь потому, что снял маску».

Таким образом, парламент стоит перед дилеммой: реформировать — да. Но реформировать на своих условиях.

Третьи страны и вопрос оружия: судьба командира, судьба автомата

Куда уйдёт оружие? Кто примет бывших командиров? Кто будет гарантом ненасилия? Эти вопросы — центральные в дипломатической кухне процесса.

По информации из правящих кругов, основная часть вооружённых структур РКК остаётся в Северном Ираке, и не планирует возвращаться в Турцию. Есть вероятность, что часть командного состава будет перемещена в третьи страны. Это — решение прагматичное, но дипломатически токсичное: кто станет этим «третьим»? Иран? Сирия? Ливан? Германия?

Такой сценарий не только чреват экспортом проблемы, но и может привести к формированию новых центров нелегальной активности под международной крышей. Турция уже сталкивалась с тем, как «расформированные» группировки через несколько лет «воскресают» под новым именем — но с теми же лицами, деньгами, каналами.

Анкара ясно даёт понять: необходима международная верификация процесса. Никаких «добровольных отъездов», только под контролем турецких институтов. Каждое ружьё должно быть не просто сдано — зафиксировано, задокументировано, уничтожено. Иначе это не конец войны, а её пауза.

Постконфликтное урегулирование: уроки истории и маршрут в будущее

Если допустить, что роспуск состоится и будет признан как действительный, перед Турцией встаёт другой вызов: архитектура постконфликтного мира. Тут уже речь идёт не о РКК, а о самой Турции: как государству, которое способно не только побеждать, но и восстанавливать.

Возможна ли дорожная карта, объединяющая демократизацию, национальную безопасность и правосудие? Возможна, если:

— Реформы исходят от государства, а не от давления;

— Институции — независимы, но не наивны;

— Справедливость — не превращается в забвение;

— Примирение — не означает капитуляции.

Исполнение решений ЕСПЧ, улучшение условий для заключённых — это нормы, а не уступки. Но политизация этих норм — опасный путь. Ведь в национальной памяти слишком свежи имена убитых учителей, солдат, младенцев. Турция может идти к миру, но не ценой унижения своей истории.

Почему власть осторожна: враг, который умеет переодеваться

Турецкое государство, вопреки иллюзиям многих внешних наблюдателей, не является бездушным монолитом. Оно помнит. Оно анализирует. И оно умеет ждать. Потому что знает: враг умеет не только стрелять, но и мимикрировать. То, что вчера называлось PKK, завтра может стать «Движением за культуру» или «Советом по правам человека».

АКР и ПНД в этом вопросе едины: не будет автоматической отмены антикризисных механизмов, особенно — практики назначения kayyum, изменения законодательства о терроризме, или облегчённого доступа к СМИ для лиц, связанных с террором.

Задача власти — не продать мир, а вырастить его. Это требует времени, наблюдения, жёсткой реакции на провокации. Это не «обмен» на парламентском рынке, а формирование нового общественного договора, где насилие исключается как метод навсегда — и без возможности «возврата».

Мир как проект, а не жест доброй воли

Съезд РКК — это не конец войны. Это всего лишь развилка. От неё можно пойти в сторону мира — но лишь в том случае, если каждый шаг будет оплачен доверием, ответственностью, прозрачностью.

Мир не приходит от видеосвязи с Имралы. Он приходит от реформы сознания, от правды, от справедливости. Если РКК действительно исчезнет — Турция не проиграет. Но если исчезнут лишь флаги, а риторика, символы и цели останутся, — тогда это не перемирие, а репетиция новой фазы конфликта.

Турция сегодня стоит перед возможностью не только обезвредить одного из самых устойчивых внутренних врагов, но и продемонстрировать, как государство может быть одновременно справедливым и сильным. И если этот путь будет пройден верно — именно Анкара станет автором новой главы в истории мира, написанной не пулями, а принципами.

Вопрос легитимности: кто имеет право говорить от имени мира?

Важнейший политико-философский вопрос этого процесса — кто уполномочен вести диалог? Когда организация, официально признанная террористической, пытается переписать собственную историю и выступить субъектом мирных переговоров, возникает дилемма: не является ли сам диалог формой легитимации преступления?

Для Анкары это не теоретическая, а глубоко практическая проблема. РКК — не просто абстрактная угроза. Это — конкретный счёт крови, включающий тысячи жертв, сломанные судьбы, экономическое истощение регионов, политические кризисы, дипломатические бури. И если теперь эта структура, пусть даже в разоружённой форме, попытается вернуться на сцену под другим брендом, но с тем же кадровым составом, — это будет воспринято как поражение государства.

Поэтому любое участие РКК или связанных с ней лиц в будущем политическом процессе будет возможно только в случае публичного покаяния, судебного рассмотрения и полной деполитизации их действия. То, что было преступлением, не может быть риторикой. Турция ясно даёт понять: мир — да. Безнаказанность — нет.

Историческая параллель: Турция — не Северная Ирландия

Нередко сторонники «мягкой линии» приводят в пример процесс в Северной Ирландии, соглашения Великой пятницы, участие бывших боевиков ИРА в парламентской политике. Но Турция — не Ирландия. PKK — не ИРА. И дело не в культурных различиях, а в природе конфликта.

ИРА никогда не вела массовую деятельность по наркоторговле, не использовала женщин и детей как боевой ресурс, не устраивала диверсии против собственной диаспоры. PKK же превратилась в международную нелегальную корпорацию, контролирующую каналы миграции, торговлю оружием, информационные сети. Это — инфраструктура войны, замаскированная под идеологию.

Именно поэтому Анкара воспринимает «пример Ирландии» как неадекватный шаблон, насильственно навязываемый со стороны некоторых европейских кругов, в том числе — через риторику ЕСПЧ и других международных институтов.

Европейский фактор: давить или договариваться?

Одна из наиболее чувствительных тем в Анкаре — роль Европейского союза. ЕС регулярно призывает Турцию «уважать права заключённых», «исполнивать решения судов», «смягчить риторику». Но та же Европа забывает, что в её странах действуют структуры, связанные с РКК, под видом «курдских культурных центров», а лидеры этих организаций свободно передвигаются по городам — от Кёльна до Брюсселя.

Такой двойной стандарт — один из главных раздражителей. Турция ждёт не поучений, а справедливости. Если ЕС действительно заинтересован в мирном процессе — он должен поддержать уничтожение нелегальной инфраструктуры РКК в Европе, запретить её символику, пересмотреть статус квазигуманитарных НПО, фактически являющихся её филиалами.

Любой путь к миру в Турции невозможен без международной честности. Иначе Европа будет восприниматься не как партнёр примирения, а как гарант безнаказанности.

Информационная безопасность: поле новой битвы

Один из самых недооценённых, но стратегически важнейших аспектов — медиа-пространство. Уже сегодня видно, как провокаторы, связанные с РКК, через соцсети и международные платформы пытаются представить разоружение как «победу политической зрелости», а государственные структуры — как «деспотов, не готовых к диалогу».

Информационная война — не дополнение к политическому процессу, а его подземный фронт. И Анкара обязана выстроить собственный контрнарратив, где:

— каждый шаг государства объясняется обществу;

— каждый акт саботажа документируется;

— каждый факт разоружения проверяется.

Это не время для PR-показухи, но и не время молчать. Общество должно понимать: мир возможен только тогда, когда страх исчезнет с улиц, а не когда исчезнут только лозунги.

На пороге эпохи или на пороге ловушки?

В истории наций бывают моменты, когда нужно больше смелости, чтобы не торопиться, чем чтобы сделать первый шаг. Съезд РКК — именно такой момент. Он не требует восторгов. Он требует профессиональной осторожности, стратегического терпения и исторической памяти.

Турция не обязана выбирать между войной и капитуляцией. У неё есть третий путь — путь справедливого мира, где не прощают преступников, но дают шанс будущим поколениям. Где не предают павших, но спасают живущих. Где не разрушают государство ради мира, но строят мир как продолжение сильного государства.

Если этот путь будет реализован — Турция войдёт в историю не как страна, победившая РКК, а как нация, победившая саму идею политического насилия.

И это — куда более глубокая победа.